米の価値を上げよう!

って、米は2日に1度食べるか食べないかの奴が何をいうとる?w

いやまぁそれはそうなんですけど、この話題を取り上げてくれというリクエストをたくさんいただいてましてね、またわたし自身もけっこう関心のある話なんで、ちょっとだけ触ってみようかなと。

いつものように暴言・暴論を交えながら(←確信犯w)アラカン婆の等身大意見を吐いていこうと思いますんで、ご興味のない方はここでブラウザバックぷりーず!

減反政策そのものは良策だった

最初に言っときます。

わたしが米を食べないのは、けっして米が嫌いだからじゃないんです。

炭水化物に過剰反応する『低血糖症』だからなんですよ。

炭水化物を摂って血糖値が上がると、膵臓がインスリンを出して元に戻してくれますが、わたしの場合、やり過ぎるというか?

元を通り越してマイナス値になるまでインスリンを出しまくり、結果、低血糖状態になるまで落としてしまうんです。

けっこう可愛そうでしょ?

そんな事情で、主食というものをあんまり摂らない生活をしているだけ。

つまり、米の代わりにパンや麺を食べているわけではないんですよ。 よく誤解されるんです

また、家族(男2人)はそこそこ米を食べるんで、月に1度、1袋(5キロ)程度は買ってるんじゃないかな?

だから昨今の米騒動(品薄&爆上がり)には関心も苛立ちもフツーにあるし、情報だって日々積極的に取りに行き、解決策も自分なりに考えたりしてるんですよ。

してるんですが―

これ、めちゃめちゃ難問ちゃいます?

ネットでは、やれ減反政策のツケが回っただの、自民党がクソだの、野党の思うツボ的意見が飛び交ってる感じですが、まぁ自民党はクソですよ?けど減反政策はどうなんだろう?

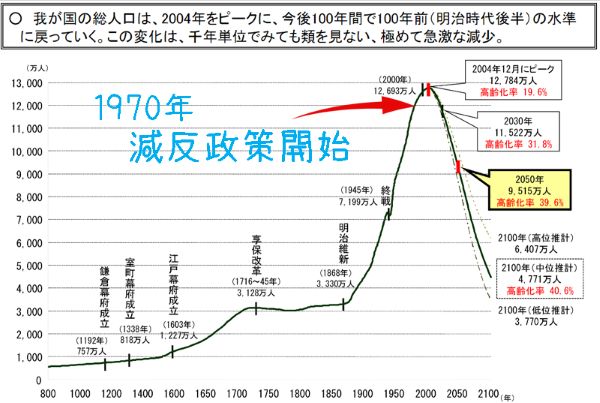

こちらをご覧ぷりーず

戦後、人口は爆発的に増加(第一次ベビーブーム)するも、次のベビーブーム(1971年~)での人口増加率は諸々の世情を踏まえると「そう上がらない」、むしろその直後には「減衰していく」と見越した上で、減反政策を打ち出したわけです。

減反政策が開始されたのは1970年、この時わたしは4才。

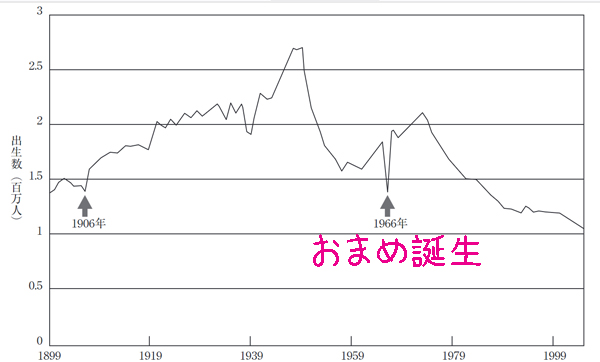

1966年生まれは干支が丙午(ひのえうま)ということで、下図の通り出生率は劇的なほど減少しています。

うちの親は昭和ひとケタ生まれなんで、「丙午の女は男を喰い殺すほど強大になる」という丙午迷信なんかコロッと信じそうなもんなのに、一体なんで産んだんだ?と聞いたことがあるんです。

するとこう返ってきました。

丙午は60年に1度、それを逃す手はないやろ!

そうして仕組まれた結果、わたしはおまめという女戦士になりましたw

まぁそれはともかく、丙午生まれの激少チルドレンが成人して家庭を持ったとしても、その子どもの数が少なくなるのは当然のことなんですよね。

また、丙午から6年後の1972年には、『男女雇用均等法』の前身となる『勤労婦人福祉法』が制定され、女性が『学』と『職』を身に付けて本格的な社会進出が始まるわけですよ。

いくら女性は”産む性”といっても、承認欲求は家庭内より社会のほうが満たされます。

それならもう、産むのは一人二人の最低ラインでじゅうぶんです。

兼業主婦の朝は手軽にパン、給食もパン、自身は職場であんぱんと牛乳、夜だけ米、そんな世の中になっていくのに、今までと同じ作付けをしてたらどうなります?

米は余って価格は暴落、農家没落、安い価格で海外相手に叩き売りを強いられ、米の価値は地に落ちますよね?

米の価値は日本の価値、そんなことになったら勝戦国アメリカの思うツボじゃないですか。

のちのちには中国も韓国も手を叩いてキャハキャハ喜ぶことになりますよ。

それを防ぐための減反政策、これは愚策ではなく妙策でしょう。

が、これらは全て建前で、減反政策の本音の部分は『戦後の人口増加期に肥え太った農水省とJAのフトコロを痩せさせないため』だったというのが、われわれ国民の怒りのツボなんですよね。

減反政策は中身がクソだった

JAの主な収入源は銀行と保険、そして農家からの販売手数料です。

ほとんどの農家がJAに加入しているため、戦後は人口増加で米の需要が増え、ウハウハ。

高度経済成長の際には、会社勤めをしながら農業もやるという兼業農家が激増し、再ウハウハ。 ←保険はJA共済、給料振込はJAバンクへ~♪というおいしい流れ

そんなシステムゆえ、米が供給過多になり価格が暴落したら、農家は生活できなくなってやめていく→JAバンクの預金が減る、共済保険も契約が減る、販売手数料ももちろん減る、これはJAにとって最悪です。

ならいっそ、田んぼの半分を売らせてそこにマンションや駐車場を作ってもらい、そのアガリを全てJAバンクへ預けてもらったほうが、よっぽど割がいいわけですよ。

兼業農家だって米価格が暴落しない限り、完全に足抜けすることはしないだろうから、給料の振込先も保険会社も変更はしないでしょう。

そのための減反政策、農水省の天下り先筆頭はJAなんで、そりゃ存分に協力しますよね。

という黒い謀りが潜んでいるから、令和の米騒動は厄介なんですよ。

2024年8月26日、大阪府知事が政府に備蓄米放出要請をした際、「米は不足してない!十二分にあるのだー!」というイミフな理由でヒステリックに拒否ってましたが、あれはせっかく米が取り合いになってるこのおいしい状況をなんとしてでも死守するぞ!という強い意思の表れでしょうw

で、それも通用しなくなった今春、ようやく備蓄米を放出しましたが、スーパーでは依然として価格は高いままですよね?

なんでやねんって思いません?

われわれ消費者、『安い備蓄米』と『高い新米』が店頭でダブル主演をやらかした場合、当然安いほうに飛びつきます。

それをさせないために備蓄米と新米を同価格に設定した、という筋書きです。

こういうのがもう透け透けの見え見えなんで、おまえらバカにしとんのか?と言いたくなるんですよ。

まぁバカにしてるんでしょうな。

農家が被った真の害とは

次は農家側の話です。

当時、減反に協力した農家には、田んぼ10アールあたり35000円もの補助金を出してるんですよ。

1970年の3万5千円、今の価値に換算すると15~20万円です。

たったそれだけ?

いやいやとんでもない。

当時の一農家が所有する田んぼの平均面積がどのくらいだったのかわかりませんが、総面積が今の1.5倍ということなんで、約500アールと仮定できます。*今の情報はある

それで計算すると、35000円×50=175万円、価値換算すると今の700万円〜1400万円にもなるんですよ。

そりゃ戦後の一息つきたい日本人、乗っかっても無理ないです。

が、それっていわゆる飼い殺しじゃないですか。

もしも減反政策が真の意味での農家保護、日本の文化保護という目的を掲げていたなら、将来、世界を舞台に競争が繰り広げられることを見据えた教育的配慮が盛り込まれていたはず。

なのにそれはせず、金バラまいて大人しくさせておくという真逆のことをしたわけです。

して1995年、いわゆる”米の自由化”が始まります。

減反政策から実に四半世紀もの時間が経ってるんですよ?

その間は飼い殺しにされてたんですよ?

そんな状態で自由化と言われても、アイディアなんか、出る???

ブランド米、作る気になる???

1995年というと、バブルが弾けて不景気まっさかさまの暗い時代の始まりの時です。

そんなタイミングでいきなり大海原へのゲートを開け、「いざゆかん、海外へ!」って、オイオイなに無茶言うとんねん。

海外目指すなら今度は10アールあたり4万円出す?

はあ???

金よりも教育やろ!サポートやろ!メンタル放置すなよ!

思うんですけど、戦後組合が強くなった業種って、今ことごとく海外から遅れを取ってますよね。

わたしのいた教育業界なんかその筆頭、戦後すぐ日教組が結成され、組合員は教師という立場を利用して日本の伝統をことごとく否定する”なんちゃって共産主義”を子どもたちに押し付けてましたからね。

始めの頃、赤旗は、もしかすると尊い思想と理念の象徴だったのかもしれません。

が、JAと同じく高度経済成長を超えたあたりからもうグダグダ、上の組織と繋がりズブズブ、単にぬくぬくと公務員生活を貪るための赤い目隠しカーテンになっちゃった、みたいな?

そんな状態だから、上を見倣い要領よく手を抜くことを覚えた教師が増産され、学生の質はダダ落ち、結果、日本の企業の要め的ポジションには勤勉な中国人が就くことになるんです。

米にしても人材にしても、組合の力が強い分野は世界に大きくビハインド。

これ大問題ですよ。

国民の意識が低すぎる

さて、ここまで減反政策のクソまずい中身について吠えてきましたが、米に対する国民の意識、これも同じくまずいとわたしは思います。

米はあって当たり前、安くて当たり前、美味くて当たり前、だって日本だもの。

これおかしくないですか?

国産牛が外国産の3倍の値段でも誰一人文句言わないのに、ジャポニカ米がインディカ米より僅かであっても価格が高いと、許せないのは何故なんだ?

米も、まぁ牛ほどの顕著な差はないにしても、外国産とは味が全然違うじゃないですか。

そして米も牛も日本の伝統技術を駆使して作られていて、人件費や生産コスト、流通方法が外国のそれとは全然違うことを、われわれは小学校で教わっています。

なのに牛はよくても、米は「あって当たり前」「安くて当たり前」「美味くて当たり前」、この認識おかしくないですか?

わたしの母親は孫(子豆)の給食の献立表を見て、「雑穀米」という文字にキレ散らかしましてね、「戦争終わったのに雑穀米とはなにごとや!子どもに白メシ腹いっぱい食わせたれよ!

誰かが差額をポッポナイナイしてるに違いないとまで言ってましたw

その時は、「うわ~・・世代差や・・」と閉口しましたが、「差額をポッポナイナイ」という言葉から察するに、そのいにしえ人は戦後何十年経っても白米は雑穀米よりずっとずっと高いもの、価値あるもの、もっといえば食品の最高峰とさえ思っていたフシがあるんですよね。

けどわたしはそうじゃなかった。

米よりも肉を食え野菜を食えと言われ育った世代ゆえ、米なんて、そんなさほど要らんもの、安くて当たり前やろと素で思ってましたから。

まぁ実際、飽食の時代に糖質の塊など摂る必要はないわけで、ましてやこの年になると胃袋の容量も少なくなるから、主食減らしてでもタンパク質摂るほうがいいに決まってるんですよ。

が、それと文化・伝統保護は別問題です。

戦時中は米が手に入らず飢え、戦後はヤミ米を手に入れるために苦労したという話は、われわれ世代なら祖父母から聞いたことがあると思います。

着物の内側に米を隠すポケットをたくさん作ったり、妊婦を装い米袋を腹に巻き付けたりして、警棒で殴られしょっぴかれる覚悟を決めて、長い道のりを子供の手を引き、てくてく歩いて買いに行った。

これは明治生まれの祖母の実話です。

それほど大切な存在だった米がいつでもどこでも安価で手に入る状況を、「平和の象徴」として楽観的に捉え、そこに価値崩壊という日本の根底を揺るがす恐ろしいものが潜んでいるなど、これっぽっちも考えなかったという現代人の罪深さ、これはなかなかJAと張るものがありますよ。

「カエルの合唱がうるさいからなんとかせえ

白米に柏手打って拝んでた世代にとっては、どちらも大罰当たりです。

おまめ的解決策を聞いてください

しかし、平和に呆けた時代を生きる国民の意識をどうやって変える?って話です。

ここが変われば農家のヤル気も上がるのだろうけど、エルメスが水牛アクセの”ベトナムの土産物”概念を覆したように、売るほうが先に何かを仕掛けてこない限り、消費者は変わらない気がするんですよ。

けど売る方は売る方で牙をもがれて久しいわけで・・・

日本で第一次ベンチャーブームが興ったのは1970年、奇しくも減反政策が始まった年です。

高度経済成長が終わりを迎え、不安定なサラリーマン人生からさっさと足抜け(脱サラ)して独立・開業する人がどっと増えたその時代に、農家は国から補助金握らせられて事業縮小を強いられてたんですよ。

その後も何度かベンチャーブームがやってきました。

バブルが弾けた後なんか、みんな鵜の目鷹の目、知恵を絞って生き残るために必死だったじゃないですか。

わたしなんかも当時は幼子抱えた若いママでしたが、自分の理想を手放さずになんとか生き残り勝利する術を、わくわくしながら模索したもんです。

そういうことを多くの農家が経験しないまま、元号が2度も変わったわけですから、先に何か仕掛けるべきと言ったところで、いささか厳しい気がします。

そこでわたしは考えた。

米の価格を5キロ1万円弱くらい(9800円とか)に引き上げればいいのでは?と。

とにかく農家の儲けを上げてやることが大前提だと思うんですよ。

収入が上向けば「何かやってやろう!」って気持ちも芽生えるはずです。

中には特殊な栽培方法を開発してベンチャー化する農家も出てくるかもしれないし、個人で海外進出を目論む農家が増えるかもしれません。

農耕技術だって立派な売り物なんで、独自に開発した技術に付加価値を乗っけてアジア諸国に売ることだって可能です。

そんなふうに農業界がホットになれば、新規参入者も加わって競争が激しくなり、結果、日本の農業の底上げに繋がるのではないでしょうか。

その際の補助金とサポートは、国がしっかりやってください。

米を守ることは日本を守ること。

ここは真剣に取り組んでいただきたい。

一方のわれわれ消費者にも、わかりやすい形で『農家応援及び文化・伝統保護手当』を出してください。

米それぞれの価格差はどうあれ、買ったキロ数に応じて、たとえば1キロあたり5000円なら、5000円×買ったキロ数を『お米手当』として毎月よこすのです。

そうすれば国民はフトコロを痛めることなく、「米は貴重で高価なもの」「国の補助があるから食べられるもの」という新たな認識が生まれるはずです。

そんなお金どこにある?

造幣局で存分に刷ればいいじゃないですか!

インフレを必要以上に怖がるから、国の弱体化が進むんです。

政治家なんてほとんど死にかけの年寄りなんで、自分が現役の間は現状のまま、のらりくらりいきたいんですよ。

だから国は変わらないし、国全体が老け込むんです。

話が逸れてきたので元に戻しましょう。

つまり、”米の価値は農家の気持ちが上がらない限り上がるわけがない”というのが、わたしの持論です。

異常気象で米不足、米高騰、そんなの当たり前じゃないですか。

わたしなんて大阪人の誇りをかけて800円のキャベツを買い続けましたから、日本人の誇りをかけて高い米をありがたくいただきましょうよ。

そうやって米の価値を少しずつでも取り戻していったなら、ここは米の国、神の国の日本です。

八十八人の神様がちょっとやそっとの暑さではびくともしない稲の開発を、叶えてくれるのではないでしょうかね?🌾

コメント

うっぴぃ(^o^)丿

なんかめっちゃ久しぶりなんで会話をおさらいしなくてはっ!(←記憶薄w)

>今回はジバンシィの小さいコントロールカラー1本

よかったw

しかし「傷」て・・🤣

人間ドックって毎年行くもんなん???

血液検査だけじゃあかんのやろか?

>指につける機械

ジェルネイルは落として下さい

え?酸素量計ったりするんか?

って爪になにか付いてたら測定できへんもんなん???

おっぱいバッグを入れてたらマンモはできませんって話は確かになぁと思うけど、爪やん?

外でぶっ倒れて運ばれた際にもジェルネイルついてたらできへん処置があるってこと?😱

なんか病院って小うるさい私立高校みたいやな。

前髪はオンザ眉毛にとか言われてない?w

>たけくらべは3巻、カーミラは17巻

巻数言えるってすごいwww

紅天女もええな。

けどやっぱオオカミ少女やで!!!

食べてるシーンとかめっちゃ思い出した。

>とりあえずは一旦出してくださいって

言われてもいまのインフレと

給料あがってない状態では

出せませんってなるわけよね。

出してでも食べたい人は食べる、出せない人は食べない、でいいとわたしは思うんだがなぁ・・

日本人ならこれ全て平等に米を食わせろっていうのはもはや共産主義の思想ちゃう?

>輸出してるはずの米が日本より

安いのは到底納得できませんわ

取引価格を決めたのはいつだったのか?ってところにそうなった理由があるわけよ。

あと、アメリカでは取り合いにならへん。

>米がなければおかゆにしてカサましだの

なんかパスタとかパンで・・とか

代替品を・・ってそういうことじゃ

ないんじゃないの・・・?

そうよなw

同意w

さあ国民をどうなって納得させるか・・

意識変えろと言っても若い子たちはすぐ変わるだろうが年寄りは絶対変わらへんもんな。

玄米はわたし臭いがあかんわ。

なんやっけ、ほら、鳥の餌みたいなアメリカの朝ご飯、コーンフレークの連れみたいな・・オートミールや!!!

あれと通じる臭いというか・・白米に混ぜるならいいけどヒャクパー玄米は無理っす💧

>あのネックレスすごい明るいよね~!

パパアァァアア!!と

やろ!?やろ!?やろ!?

見た目はパールやけど輝きが華やかで真っ直ぐでピュアで、今一番のお気に入りよ(^o^)

長女の嵐(いや荒らし?)から

やっと傷がいえて・・って

1週間以上たってるやないかーいw

今回はなんとか阻止してですね

ブランドバッグではなく

ジバンシィの小さいコントロールカラー1本

で済みましたことよww

多分夏は帰ってこな・・い?はずっ・・

この夏はおそらく友達と旅行とかに

いくはずっ・・・去年の沖縄が

そうだったようにっ!

マジで医療機関にかかるときは

気をつけていかねばならんわ。

こっちがやられる側ぁああ!?

みたいな。

いやほんで今年の人間ドックなんやけど

電話かかってきて色々注意を受けるわけよ

MRIに入るにはジェルネイルとかの

ラメ禁止とかぁ。このラメに金属入ってる

場合があるんだってさ。私は一応

電話で確認して入ってないってのを

聞いたから、それでヨシヨシって

思ってたらさぁああ?

問診票とかになんかの承諾書?

みたいなのが山ほど入ってて

とりあえず読んでいったらその中に

胃カメラがあってさ。呼吸のなんたらを

調べるのに指につける機械?が

あるからジェルネイルは落として

下さいって書いてあるんよおおw

おいおいおいおいww

電話の時はなんもゆーてへんかったや

ないかーーーっ!でも胃カメラは2年前に

やってるし大腸カメラも去年やってるし

当分必要ないってことで

胃カメラをパスしようって思ってるわ。

一応電話かけてみたけど土日で

繋がりません('ェ')これ私のせいじゃ

ないわよねえええええええええ?

たけくらべはかなり初期やな@w@!

これは3巻、カーミラは17巻

これどれが一番いいかってすっごい

悩むけどさぁ~私が一番印象に

残っているのはやはり

芸能界を干されてその間学園祭とかで

基礎を固めつーつー・・

二人の王女を決めるまでの道のりと

オオカミ少女ジェーンをやるあたり

かしらぁ・・その後は紅天女の

試演だのなんだの&恋愛模様に

終止符が!?な盛り上がりを

みせておりますが('ェ')

胃腸が丈夫な人やったら全然十六穀米とか

玄米とかよろしいんやろうけど・・

そうでない人は消化・吸収がでけんから

白米なんよなぁ・・

とりあえず今まで2000円台で買えた

けどこれから無理よ?ってのを

納得させるためには・・

輸出してるはずの米が日本より

安いのは到底納得できませんわ(笑)

そしてさらに高いなら

アメリカ米や中国米を

買えば?ともいいたげなのも

納得できませんなぁww

とりあえずは一旦出してくださいって

言われてもいまのインフレと

給料あがってない状態では

出せませんってなるわけよね。

トランプの圧力もあるから円安には

できないってんなら

そのまま円高でいけるだけの

政策を果たしてするのか・・?

やっぱ抽選よねえ。こちらのコープでも

また抽選になったようだし、んで

週刊誌とかテレビ?とかで

やる特集がまたおかしいっていうか。

米がなければおかゆにしてカサましだの

なんかパスタとかパンで・・とか

代替品を・・ってそういうことじゃ

ないんじゃないの・・・?

戦時中なん???

あのネックレスすごい明るいよね~!

パパアァァアア!!と。

顔回りが明るくなるのはいいよね。

私はあんまり白を着ないから

アクセサリーでなんとか

できるってのはとても便利^0^

うっぴぃ、久しぶり(^o^)丿

いやーお疲れお疲れ!

今回も娘ちゃん、弾けまくったみたいやなw

そして天ぷらごちそうになった見返りに高いブランドバッグ買わされたんやろ?www

ほんまオカンは大変や。

>バセドーなりかけって検査結果出たって言うてるのに

😱😱😱

それで豆乳勧めるって、薬漬けにして儲けたいんか!?(儲けたいんやろなw)

>ガラスの仮面とAI技術を組み合わせて

オンディーヌの逃げた小鳥のパントマイムをホログラムで

くっそやりたい!!!😆

あと「たけくらべ」と「吸血少女カーミラ」をどうかやらせてください~~~

>肝心の天ぷらはすごい美味しかったんだけど、米がまずいのなんのって。

もしやそれ備蓄米ちゃう?

放出された備蓄米は外食産業の方から回していくという話も聞こえてるで。

>ダイエットとかで玄米だの雑穀米とか十六穀米とか流行ったやん?あれも・・もしかして作戦?

あり得る話よな。

白米以外のものを植えれば補助金を出す、ということだったんで、雑穀米系に舵を切る農家もたくさんあったはずよ。

まぁ雑穀米が白米より栄養価が高いのは事実だけども、モヤるわ~~

>てかJAが農家からちゃんと適正価格で買えば?

いや~ 農家から適正価格で買うと、お店にも適正価格で売ることになるやん?

そうなった時、国民は納得せーへんよ。

なんたって「米は安くて美味いもの」だから。

>JAの中抜きをやめれば普通になるんじゃないの~?

JAは銀行と保険で儲けてるようなもんなんで、中抜きにはそれほど力は入れてないみたいよ。

大規模農園からの中抜きは確かに美味しいが、真に美味しいのは兼業農家からの給料振込やろうね。

>ニトリが中国に送ってる・・?

4、5年前くらいからその話あるよね。

なんかアホほど高い価格で日本米を売ってるとか。

まぁニトリだけじゃなく中国に頼り切ってる大会社はいっぱいあるんで、しゃーないかもしれへんけどさ、日本国内で米の流通が滞ってる時だけでも、国内に向けて売ればいいのにな。

>減反したらお金あげるよ

>海外に送付したらもっと金あげるよ

>これは絶対政府がおかしいやろ!

おかしいよな。

クソとしか言いようがない。

>元値は5000円とかで2000円を政府が

農家にどうぞとあげればすむ話よな

いやいやいや、それだと国民の意識が変わらへんで。

米は安くて当然という概念を覆すには、国民が自分の財布からお札を10枚くらい出す必要があるよ。

いったん出させたあと、政府が還付金をよこす。

これを10年くらいやれば米の価値は上がるじゃろうて。

わたしも無洗米がええわ~

大阪パルコープでは無洗米は5キロ3700円くらいやな。

けど抽選らしいで。とほほや。

>今のワタクシはバロックネックレスに目がいってますことよ

あれ可愛くて使いやすいよ~

パールより輝きに透明感があるんで涼しげやし、レフ板効果の凄いことといったら!😆

あーーもう疲れた。。

がっつりおったがな。そりゃ途中で

友達と~ってのもあったんだけど

それがまた微妙で・・・

まず13時ぐらいに出ようっかな~とか。

朝も昼も食うわけですわ・・そんでもって

夜は!?と思いきや彼女らの友達の

年齢からいうと同棲してる子とか

結婚してる子とかもいるわけで・・

これまたちゅーと半端な18時過ぎとか

19時過ぎに帰ってくるみたいな。

え。結局お腹空いたからなんかない?

攻撃に遭ったりしましてね('ェ')

かと思ったらいきなり夜から出かけていって

ご飯食べた後にですよ・・・夜中の

2時ぐらいに帰ってきたり。

なぜ・・なぜぇええ・・・って

状態が続きましたわ(笑)

最終日も夕方6時ぐらいの新幹線なのに

夕方4時ぐらいになんか食べて

から帰ろうかなって・・・うおいいいい。

1日だけだったわ・・夜に出ていって

朝7時に帰ってきたのは・・。

うちの長女もスムージーがどうたら

いうてるけど、冷え性のヤツが

なんでそう冷えるようなものばっか

飲み食いしてんねん?って言いたいわw

しかも肩だし、へそ出しルックだしw

ほんまそういう(豆乳で甲状腺うんぬん)

リスクあるのに、そういうの勧めんな

っつーの!!私人間ドックの時に

既往歴として30ぐらいのときに

バセドーなりかけって検査結果出たって

言うてるのにやでーーー!?

まぁ豆乳もアーモンドミルクもマズイけどな('ェ')

ガラスの仮面とAI技術を組み合わせてですね

第1巻の劇団オンディーヌの逃げた小鳥の

パントマイムをホログラムでやらせてほしいっすね(爆)

今のワタクシはバロックネックレスに

目がいってますことよ^w^

ということで米騒動ですかい。

おまめ誕生のグラフ!!ほんまに

がくーーーーって減ってるぅううう!

60年に1度に合わせて産めるってほうが

すごくなーい?

あとGW中に長女とエディオンの上で

フードコートがあってそこで

カジュアル天ぷらとゆーものを

予約してまでいったのだけど

(なんでも元は祇園かどっか?の

めっちゃ高い天ぷら屋をカジュアルに

したそうだ)

ま~平日だったけども高島屋の

6階、7階にあるフードコートって

11時過ぎぐらいから並ぶ人が

いるぐらい盛況なんだけど

交差点を挟んだだけのエディオンの

上がガラッガラで・・・

で、店内もガラッガラ。

インバウンドにふりきったのか

案内は英語や中国語ばっかりで

何階のフロアには中国語の

店員がいます!という媚びっぷり。

肝心の天ぷらはすごい美味しかったん

だけど、米がまずいのなんのって。

あのぅ・・これ炊くの失敗してません?

みたいな。これから外食とかすんの

怖いわ~。

あとGWには子供連れですっごい

にぎわってたはずの近所の複合施設

のフードコートもガラッガラ・・

マジで日本人が貧しくなってるのを

体感したとゆーかなんとゆーか。

うちの近所のスーパーではまだ

米は高いままだわなぁ。4500円~

5000円ぐらい5キロで。備蓄米とか

まだ見ないというか

ブレンド米という名前で売るのか

これは備蓄米のなんたら米ですって

売るのか・・それ見てからでないと

買えへん・・

生まれた時から米5キロは大体2500円~

3000円ぐらいのものという認識しか

確かになかったな・・。でも戦争が

終わったのに雑穀米なんて!って

よく考えたらダイエットとかで

玄米だの雑穀米とか十六穀米とか

流行ったやん?あれも・・

もしかして作戦?だったのかしら^^;

てかJAが農家からちゃんと

適正価格で買えば?って思っちゃいますな。

JAの中抜きをやめれば普通になるんじゃ

ないの~?ってなるわよね。

え?中抜きやめられません?

ニトリが中国に送ってる・・?

え?政府が減反したらお金あげるよ~?

海外に送付したらもっと金あげるよ~って

これは絶対政府がおかしいやろ!って

なるんすけどおおおw

元値は5000円とかで2000円を政府が

農家にどうぞとあげればすむ話よな。

外国に売るのもいいけど適正価格で

売ればいいのに。

今はネットで農家の人達が個人的に

客とやりとりしてるところあるけど

年間契約は今年分はなくなりましたって

そんなのばっかよ~。

https://gensenmai.com/

面倒くさいから無洗米がいいんだけど

それで検索したら5キロが7000円

ぐらいになってるぅうw

でもやっぱり私は日本の米の

無洗米が食いたいwwから高くても

買うつもり~